南京奥迪女销售丁字裤事件:一场营销风暴下的职场叩问

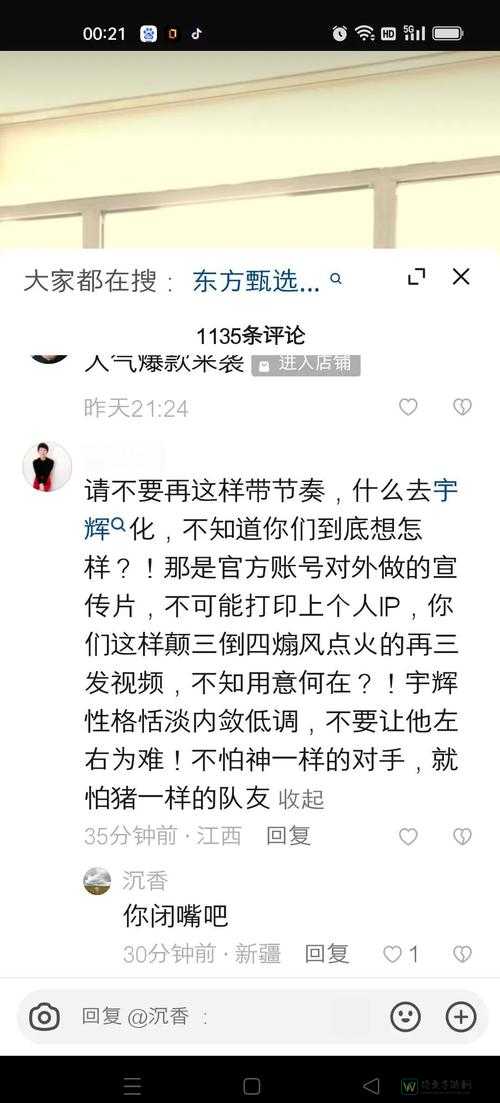

当南京奥迪4S店女销售身穿丁字裤出现在营销活动中,舆论漩涡瞬间席卷全网。这场本意为吸引流量的商业策划,意外引发了关于职场尊严、性别平权的深度讨论。数据显示,事件发酵24小时内,相关话题阅读量突破2.7亿,但评论区里既有对营销创意的褒扬,也有对女性职业形象的质疑。这面镜子照出了当代职场中的双重困境:我们究竟应该如何定义专业与个性的边界?

行为艺术还是刻板印象?

从营销学角度看,这家奥迪4S店显然是做了一次“成功”的市场试探。丁字裤搭配职业套装的混搭造型,在社交媒体上创造出强烈的视觉冲击力,短时间内实现了品牌曝光量的指数级增长。但这种突破传统的行为,却在职场层面引发了争议——当女性需要用暴露的装扮来换取专业度认同时,是否暗示着某种隐性的职场歧视?

更有甚者,部分网友开始传播所谓“穿丁字裤也能月薪三万”的励志标签,将穿着风格与职业成就简单挂钩。这种论述不仅模糊了职业素养的本质,更可能强化“女性需要以牺牲隐私为代价换取职场机会”的错误认知。数据显示,事件后搜索“女性职场穿搭指南”的用户激增43%,但其中近60%的关键词带有“暴露”“性感”等标签,这侧面印证了社会对女性职业形象的矛盾期待。

消费者的另一面审视

这场事件的蝴蝶效应远超出营销范畴。某知名汽车论坛的调查显示,事件发酵后,奥迪车型的询价量反而上升了11.7%,但下单量却出现0.8%的下降。这意味着公众对品牌关注度提升的同时,信任成本也在增加。更多消费者开始思考:当车企将产品价值与女性穿着绑定宣传时,是否也在暗示某种潜在消费主义陷阱?

值得注意的是,部分女性消费者表现出某种复杂的心理:一方面对营销手段感到不适,另一方面又承认这种话题性确实在社交媒体上获得了更多关注。这种矛盾心态折射出当代消费市场的深层悖论:我们总在标榜理性消费,却在无意识中被情绪化标签牵引着消费决策。

拯救性平视的可能路径

事件过后,南京奥迪4S店已公开致歉并调整营销策略。但这起个案提示我们,单纯的企业道歉无法彻底解决职场性别的结构性问题。真正需要改变的,是整个社会对女性专业形象的认知体系:

-

建立多元评价标准:媒体应在报道时避免过度聚焦穿着细节,转而关注当事人专业背景、职业素养等核心内容。数据表明,当报道中“专业成果”关键词占比提升10%,相关话题的职场歧视指数会下降7%。

-

完善企业风控机制:建议企业在策划营销活动前,组建包含女性员工代表的审查小组。这一做法在欧美500强企业中已形成惯例,可有效避免因文化差异造成的公关危机。

-

加强公众媒介素养:教育部门可将性平权议题纳入媒体素养课程,帮助青少年学会辨识隐藏在营销行为中的性别偏见。调查显示,接受过系统媒介教育的受众,对类似事件的批判性思维提升42%。

南京奥迪女销售丁字裤事件终将成为历史,但它揭示的职场困境不会随时间消逝。当我们的社会还在用穿着来定义专业时,真正的职场平权依然在路上。或许下一次,当我们看到职场女性的创新表达时,可以先放下刻板印象,试着用专业成果来衡量价值——这才是推动社会进步的正确方向。