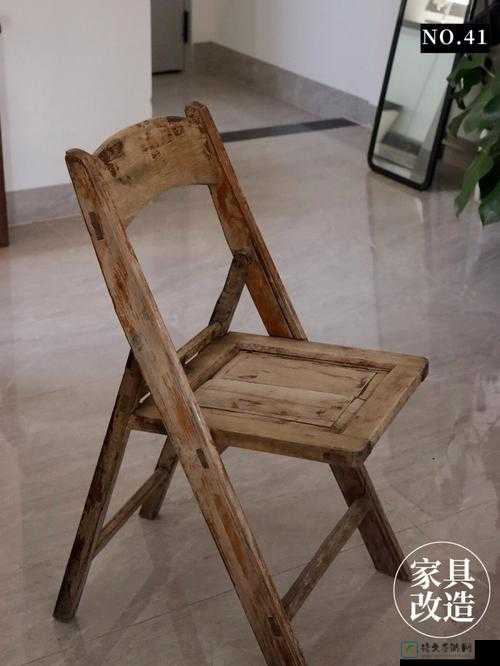

旧物新生的温度——绑椅子上毛笔刷花缝的治愈力量

我曾在旧物市场瞥见一把褪色的竹椅,椅背上缠绕着几束毛笔刷,缝隙间绽开细碎的花痕。那场景仿佛被时光腌渍过的画布,泛着温暖而模糊的光。如今想起,那抹不起眼的装饰竟成为我思考物件、情感与生命关联的起点。当我们将旧物与手工编织结合,不是简单地让废品重获新生,更是用指尖触碰生活的温度,缝补被快节奏割裂的心灵。

一、旧物的重生密码

竹椅在厂房流水线上诞生时,承载着匠人对木材弧度的执着;毛笔刷在书法家笔下奔走时,见证过墨韵流淌的刹那。当它们褪去原有身份,缠绕在椅背,渗透进花缝,某种神秘的化学反应开始发酵。

- 钝化的情感被唤醒:竹纤维微黄的纹理里藏着匠人的汗水,笔刷毛丛中留存着使用者指尖的余温。当我们动手编织,这些无声的痕迹化作触感的密码,让物件重新鲜活起来。

- 功能性的颠覆实验:原本用于坐卧的椅子被改造成装饰载体,原本蘸墨的笔刷成为编织材料。这种转化不是暴殄天物,而是让物件的潜能绽放出新形态。

- 时间折叠的美学:老旧竹椅的裂纹与新编花缝的弧度交叠,旧与新的碰撞营造出独特的视觉层次,正如年轮叠加般耐人寻味。

二、手作编织的心灵回响

当毛笔刷穿过竹椅的缝隙,当手指缠绕着耐磨却柔软的纤维,时间在这一刻变得缓慢而绵密。这种手工活动像一剂温和的镇静剂,治愈着数字化浪潮裹挟下的焦虑。

- 仪式感的重塑:每一次穿插都需要凝神专注,每一道弧度都经过斟酌推敲。这种创造过程让参与者找回控制节奏的愉悦,与手机屏幕的碎片化信息形成强烈反差。

- 情感编码的传递:有人用不同颜色的毛笔刷编织出家乡河流的波纹,有人在竹椅背后绣上宠物的侧影。物件成为情感的载体,在手工打磨中沉淀出专属的符号系统。

- 共同体的连接:在Workshop上,陌生人因共同操作同一把竹椅而产生默契;在社区展览中,相似的创作手法串联起不同的生命故事。

三、慢生活方式的当代解药

在这个速食文化盛行的时代,我们习惯了用付款码替换实体触感,用即时通讯替代书信温度。正是这种异化,让越来越多的人转向手作艺术寻找平衡。

- 对抗效率焦虑的实践:当一束毛笔刷需要耗费半小时编织,当竹椅的改造持续数个午后,参与者在耐心耗尽的过程中重新定义成就感。

- 物欲膨胀的解毒剂:那些被改造成艺术品的旧物件提醒我们,真正的价值不在于价格标签,而在于承载的精神重量。

- 数字围城的出口:当指尖与木料摩擦,当编织物在光线下泛起波光,这种物理世界的触感正是抵御数据洪流的壁垒。

指尖在竹椅与毛笔刷之间穿梭时,我忽然明白这不仅仅是一项手艺。那些被重新缝合的物件,不正是我们破碎的时光与情感的隐喻?当旧与新在缝隙间交织,生活的诗意便在不经意间悄然萌发。或许这就是物件本身的魔力:它承载着过往,又预言着未来,而我们用双手编织着连接两者的桥梁。