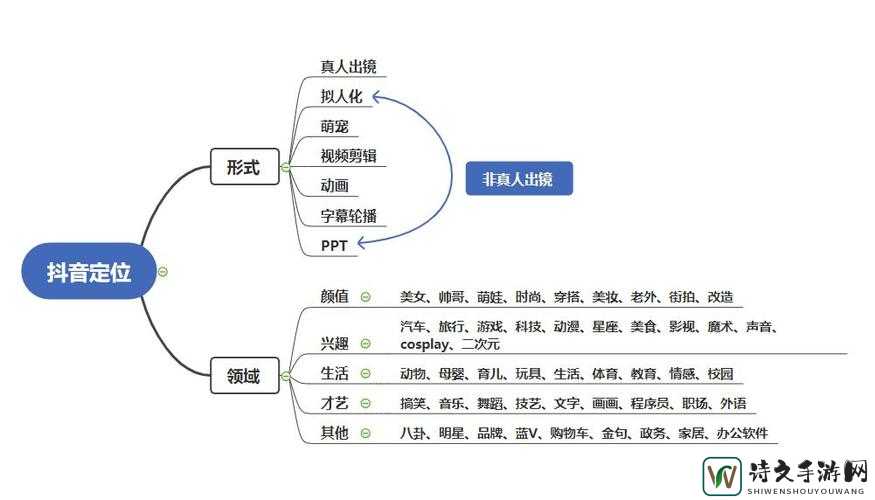

扒开科莱特❌狂揉图片事件背后:社会现象的深层反思

当“科莱特❌狂揉图片”事件突然占据社交媒体热榜,无数人在键盘上敲下“震惊”“愤怒”“心疼”的评论时,这幅争议图像早已突破了单纯的艺术表达边界。它像一面棱镜,折射出当代社会价值观的裂缝与人性的多重面向。人们为何会对一幅模糊不清、充满争议的画面产生如此强烈的共情?这种集体情绪,究竟在渴求怎样的答案?

一、流量漩涡中的真相

这幅图片从诞生到爆红,仅用了72小时。起初,它只是某个小众艺术论坛的创作草稿,却因个别账号刻意裁剪标注而变了调性。转发者用花体字叠加“揭露真相”的标签,配上心跳加速的背景音乐,将原本充满歧义的画面强行赋予“受害者叙事”。

有人举着放大镜对着图片细节反复研究,仿佛在破译古老的密码。他们把画中人物的服饰褶皱解读为挣扎的象征,将背景阴影说成铁窗的投影,这种执着像极了在迷雾中寻找救命稻草的行人。

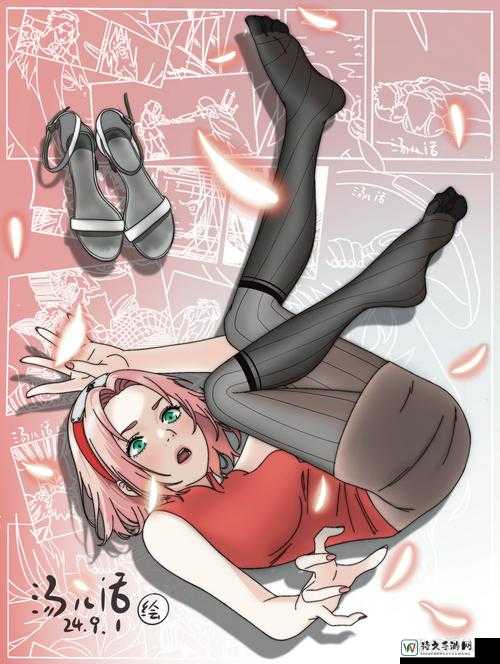

当平台算法捕捉到暴涨的互动数据,事件开始进入流量正向循环。党创作者推出“科莱特 UIBefore&After”对比图,专业画师开始创作二创同人画作,甚至有品牌推出以事件为灵感的联名款。真相早已淹没在流量的浪涛中,只剩下残破的图腾在浪潮上漂浮。

二、狂欢背后的人性剧场

如果深入观察评论区的画像,会发现两个泾渭分明的群体。一方将画中人物神化为反抗压迫的女神,另一方则执着于考证画作出处与创作动机。有趣的是,双方都在用相同的修辞武器攻击对方:你见过比“正义”与“艺术腐朽论”更锋利的矛吗?

有人熬夜扒出三年前画师的访谈录,将“探讨人物内心冲突”的创作初衷扭曲成“预谋性挑衅”。这种狂欢式的解读,让人想起古希腊戏剧中戴着面具表演的演员——隔着层层滤镜的面孔下,或许是当代人最真实的表情。

当事件发酵到第七天,画作作者亲自出面澄清创作本意,却换来更猛烈的讨伐声。这幕黑色幽默让人想起堂吉诃德中的风车大战:我们早已习惯将虚构物当作战友,也习惯用想象的敌人填充虚无感。

三、镜像社会的生存指南

科莱特❌狂揉图片事件的爆发,暴露了当代人对真相的饥渴症。我们一边厌恶流量操控的把戏,一边又忍不住转发标着“隐藏细节”的长图。这种矛盾像极了在严冬里对着冰冻水管呼气的人——明知暖不了,却总觉得要多做点什么。

网络世界正在演变成一面巨大的万花筒。我们透过碎片化的信息棱镜观察现实,却总觉得自己看到的是完整图景。当“真相”也变成可以任意拼贴的拼图时,保持怀疑比盲目相信更需要勇气。

或许我们需要学会与模糊性和平相处。毕竟真实的世界从来都不是非黑即白的,就像科莱特❌狂揉图片中若隐若现的人物表情,藏着复杂人性的答案。下次遇到让人血脉偾张的热搜时,不妨先关掉自动播放视频,给自己泡杯冷茶——真相从来都不是烫嘴的滚雪球,而是需要慢慢品鉴的石块。