装睡闹剧背后:一堂被“扣住”的成长课

频道:手游资讯

日期:

教室后排传来轻微的鼾声,任课老师的目光扫过第三排靠窗的位置。这个总把课本当枕头的少年,又一次用最熟悉的动作上演着"睡觉剧场"。直到课间,几位同学突然将他按在座位上围住,要求他完成未记的笔记——这看似荒诞的事件,却让整个班级陷入深思。

装睡背后的生存法则

在高压学习环境中,刻意忽略的目光、含混的点头回应、精准把控的打盹时机,已成为部分学生对抗压力的特殊技能。他们深谙老师的视线盲区,掌握着课桌抽屉储物的黄金比例,更懂得将发呆状态转化为心理舒适区。这种貌似消极的应对方式,实则是内心在寻求某种微妙平衡。

暴力教育的灰色地带

当知识获取与行为规范产生冲突时,同学间的处理方式往往暴露出教育生态的漏洞。有人用手机播放雨声掩盖装睡声响,有人在作业本上绘制地图替代解题过程,更有人把午休时间用来补眠。这些应对策略看似狡黠,实则是成长过程中的压力产物。

转机到来的关键时刻

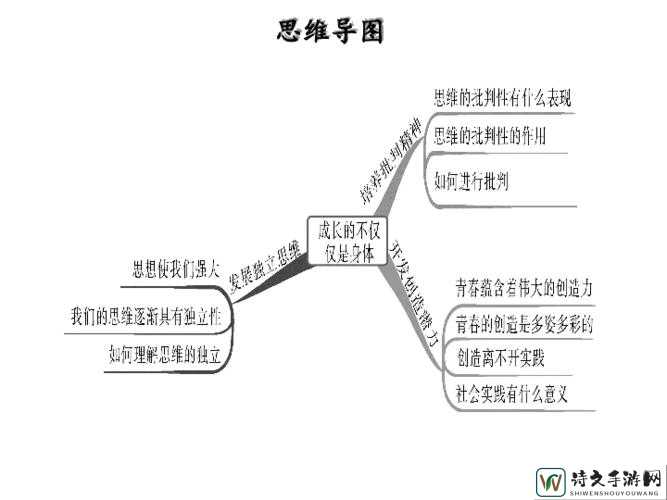

事件引爆当天下午,学校心理咨询室接待了一群特殊的访客。自愿参与调解的学生会成员提出建立"学习互助组"的构想,任课老师承诺开展"知识诊所"开放日,而那位总爱装睡的少年递上了自己手绘的课程思维导图。那些在课间围住他的同学谈起这次行动:"我们本来是想给他个教训,没想到打开了另一扇门。"

生命自有觉醒时刻

事件一周后,在生物课观察种子发芽的实验中,装睡少年主动请缨负责记录工作。当嫩绿的胚芽突破土壤的瞬间,他突然放下手机:"生命最怕被人强按着生长,植物和我们一样,都需要恰到好处的光照。"这句话被老师誊写在黑板右侧,与当天的课程重点并列。

无声革命的蝴蝶效应

走廊里流传着新消息:午后第三节课总会飘来阵阵咖啡香,操场上多了串讲公式的游戏,图书馆新增了午休帐篷。那个曾被强行扣住补课的少年,成了午间学习规划组的活跃分子。当有人问他是否还在装睡时,他指向窗外的梧桐树:"你见过午睡的梧桐叶子吗?它们在酝酿下一次绽放。"