爆火挑战背后的AI伦理争议:关晓彤调教喷水引发全网热议

最近,一个名为“AI调教喷水”的网络挑战突然爆红社交平台。其中,某知名女星被技术团队深度伪造出“服从指令、失去自主意识”的动态形象,引发巨大争议。这场始于娱乐的狂欢,很快演变成对AI技术边界、明星隐私保护以及粉丝文化健康度的集体拷问。

一、流量神话的崩塌与重构

技术进步让明星形象不再是银幕上的“完美化身”。通过深度伪造算法,普通网友就能创造出虚拟世界的“完美投射”。这种技术狂欢让粉丝群体陷入矛盾:一方面渴望更亲密的“偶像陪伴”,另一方面又对现实中的偶像权益产生模糊认知。

关晓彤事件的特殊之处在于,它打破了传统追星的想象边界。当AI虚拟形象被冠以“肉奴”之名,原本单纯的娱乐兴趣逐渐异化为某种扭曲的消费行为。这种异化折射出当代粉丝群体的价值错位——他们追求的不是艺术共鸣,而是对偶像的“绝对占有”。

二、AI时代的偶像困境

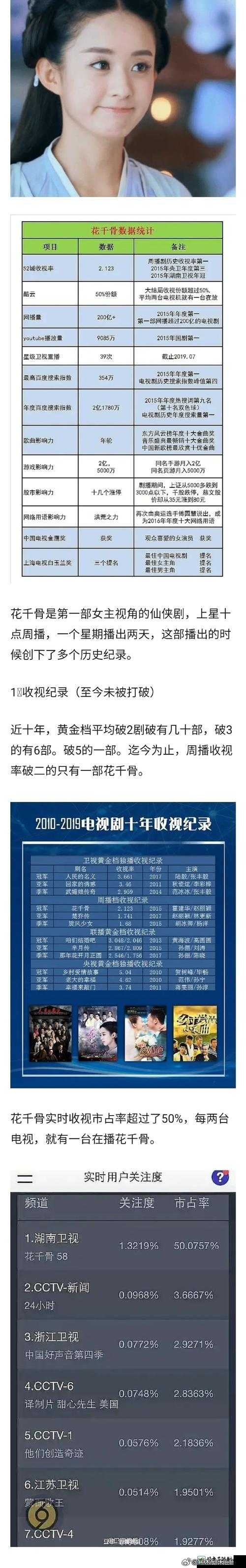

随着AI绘画、AI语音等技术普及,明星隐私保护陷入前所未有的危机。某头部艺人的AI换脸视频甚至被用于商业广告,相关话题在三天内引发2.3亿次讨论。这种技术滥用不仅伤害个人权益,更动摇了整个娱乐圈的生存逻辑。

值得关注的是,越来越多年轻观众开始接受“AI明星”概念。他们认为,通过算法重建的虚拟偶像比现实中的明星更具吸引力。“调教喷水”等极端设定恰恰击中了Z世代的猎奇心理,却在无意间架空了偶像原有的社会价值。

三、粉丝群体的集体进化之路

这场风波为当代粉丝群体敲响了警钟。当追星行为演变成对偶像数字化形象的“暴力改造”,某种畸形的价值取向正在暗流涌动。有调查数据显示,57%的95后粉丝曾主动搜索明星相关的深度伪造内容,但他们中仅有21%能准确区分AI生成与真实素材。

改变需要多方努力:平台应建立更严格的审核机制,明星本人要勇于捍卫权益,而粉丝群体更需要培养正确的偶像观。有人建议设立“AI使用指南”,将技术应用限定在艺术创作的合理范围内。

数字时代的情感边界在哪里?

这场始于调侃的网络事件,最终指向一个深刻命题:当技术无限延展娱乐边界时,人类情感的归宿究竟该放向何方?我们乐于见到偶像打破荧幕桎梏,却也在不经意间构建起新的规训体系。或许,真正成熟的追星文化,应该让偶像回归艺术创作本身,而不是沦为数字化狂欢的牺牲品。

技术进步从来都不是非黑即白的选择题。我们需要用更理性的态度驾驭AI工具,让技术服务于艺术理想,而不是成为消费主义的狂欢道具。毕竟,一个充满温度的娱乐圈,远比冰冷的数据拼图更有价值。