校花喂我乳还玩我🐔视频的背后:一场社会价值观的较量

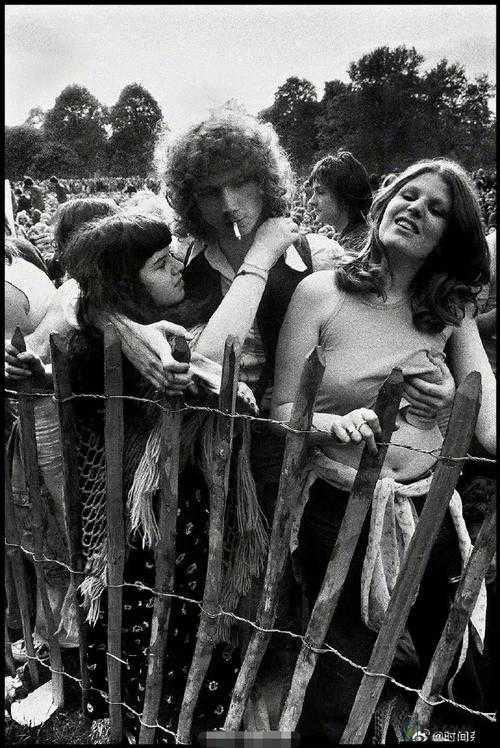

当一段“校花喂我乳还玩我视频”突然登上热搜,随之而来的是铺天盖地的争议与讨论。这段视频究竟是真实的校园生活片段,还是某种精心策划的流量密码?在诸多转发与热议背后,我们看到的不仅是短视频平台上的娱乐狂欢,更折射出当代社会对“亲密”与“边界”的复杂态度。

一、流量漩涡中的价值观碰撞

这段视频的传播轨迹印证了现代传播学的某种铁律:争议性内容往往自带流量密码。视频中看似随意的互动,却意外戳中了当下社会对异性交往的双重心理——既向往亲密接触带来的感官刺激,又本能地对逾越“安全区”的行为产生抗拒。这种矛盾心理,恰恰暴露了我们在处理亲密关系时普遍存在的认知混乱。

校园本该是纯粹知识传递的净土,当“校花”这一身份标签与亲密行为发生关联,立即引发公众对师德师风的担忧。教育部门迅速介入调查,各大主流媒体推出“警惕校园PUA”专题报道,这种连锁反应印证了社会对教育环境清朗度的期待。但值得深思的是,公众讨论中不断溢出的猎奇目光,是否也在某种程度上助长了这种低俗内容的传播?

二、教育场域的清朗保卫战

从基础教育到高等教育,近年来不断曝出的校园关系丑闻,正在动摇人们对“象牙塔”的既有认知。视频中的“喂奶”场景,若果真发生在教育场域,其危害远超一般性社交越界。它不仅打破了师生间应有的距离感,更可能对正在形成价值观的学生群体造成潜移默化的不良影响。

教育管理部门接连出台的监管措施值得肯定,但仅仅依靠制度约束远远不够。我们需要在校园文化建设中注入更多健康亲密的模板——比如通过团队拓展活动增进师生理解,通过公开演讲培养文明社交礼仪,通过艺术欣赏课程提升审美格调。这才是应对“喂奶视频”这类事件的治本之道。

三、亲密关系的健康叙事指南

视频持续发酵期间,不少心理专家提出了建设性观点。他们建议将此事件转化为反面教材,引导年轻人建立健康的亲密认知体系。重点要区分三种界限:生理需求与情感投射的界限、私人空间与公共场合的界限、自愿互动与强求行为的界限。

网络空间不是法外之地,每个账号都应对自己的内容负责。短视频平台接连推出的内容审核升级方案,正在用算法识别手段筑起防火墙。但我们更需要培养用户主动过滤低俗内容的能力,用优质文化作品替代感官刺激的空洞满足。

四、后视频时代的深层反思

这场舆论风暴留给我们的思考远未结束。当我们在饭圈文化中谈论“嗑CP”,在职场中强调“熟人社会”,在社交平台痴迷于“亲密滤镜”时,是否也该审视自己对亲密关系的畸形理解?真正的亲密关系,应该建立在人格平等、价值认同的基础上,而非简单的感官交换。

值得欣慰的是,越来越多教育工作者开始将亲密关系教育纳入课程体系。从幼儿园的“拒绝不当触碰”到大学的“健康婚恋观培养”,系统化教育正在补上这块长久以来的短板。当有一天,我们能用谈笑风生的方式讨论亲密关系,而不再需要通过争议视频引发恐慌,这场风波才算真正翻篇。

视频终将随热点更迭消逝,但它揭示的深层矛盾需要持续关注。当我们以理性质疑代替猎奇围观,用教育引导取代情绪宣泄,那些试图用低俗内容博取流量的把戏才会失去市场。期待下一次热点来袭时,我们能以更成熟的心态直面这场永不停歇的文明进化论。