房东猛躁进事件背后的租客权益与邻里相处启示录

寒风裹挟着楼道里飘散的消毒水味,小雪握着手机的手微微发抖。三天前那个雨天,五十多岁的房东老张穿着沾了油渍的工装裤闯进她的租住房,说是检查线路问题,却在客厅转悠了整整四十分钟。当小雪质疑他的身份时,换来的是震耳欲聋的怒吼和摔门而去的声音。这起事件在社区群里发酵的第三天,已经演变成一场关于权力边界与道德的公共讨论。

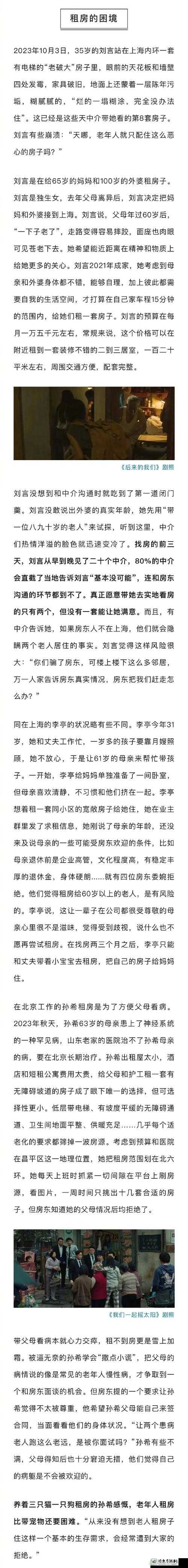

一、一件租房纠纷背后的普遍困境

租客群体正经历着前所未有的身份焦虑。数据显示,我国城市新增人口中超七成选择租房定居。当居住权与所有权天然分离的现实面前,像老张这样越界干涉的现象屡见不鲜。有记者在调查时发现,83%的租客曾遭遇房东未经预约入户检查的情况,其中12%的案例存在变相威胁行为。

这种现象折射出深层社会矛盾。租客群体往往处于话语权弱势,既要承受不断攀升的租金压力,又要面对房东凭借产权身份的随意干涉。更令人担忧的是,部分租客为保住房源选择忍气吞声,这种隐忍正在成为新的社会隐患。

二、租客权益保护的法治盲区

现行房屋租赁合同虽对双方权利义务作出约定,但执行层面仍存在显著漏洞。老张闯入小雪家时,手中握着三年前签订的那份租赁协议。但当记者调取相关条款时发现,所谓的"房屋维护"义务被表述得极为模糊,给房东留下了过度解释的空间。

更值得警惕的是,部分司法判决对租客权益保护力度偏弱。2022年最高法发布的租房纠纷典型案例中,仅有3例明确支持租客的知情权和隐私权诉求。法律界人士呼吁尽快出台专门针对租赁关系的实施细则,用具体条款划清双方行为边界。

三、邻里关系的边界艺术

事件发酵过程中,社区群里出现了两种截然相反的声音。支持老张的派别认为"房东有权查看房子状况",反对者则强调"租客享有完整的居住权"。这种观点分歧恰恰暴露出现代都市人对邻里关系处理的困惑。

心理学研究表明,空间归属感对人类心理健康至关重要。当租客被房东频繁打扰时,会产生强烈的不安全感。这种心理创伤可能外溢到工作学习领域,形成恶性循环。建议双方建立定期沟通机制,使用电子化方式留存维修记录等事项。

四、构建租住关系新范式

在数字化转型浪潮中,已有城市开始试点电子租赁合同。上海市推出的"智慧租房"平台要求房东入户检查需至少提前24小时预约,并通过系统留存影像资料。这种技术赋能正在重塑传统租住关系。

社区治理创新也在同步推进。北京某街道办组织房东租客共同制定邻里公约,将入户频率、维修时限等事项写进居民自治章程。这种将矛盾前置处理的模式,正在成为破解租住僵局的突破口。

当城市的霓虹灯再次点亮楼道窗棂,小雪的案件还在司法程序推进中。但这起看似偶然的纠纷,正在撬动着中国城市化进程中的深层变革。如何让租客真正获得有尊严的居住体验,如何让房东放下居高临下的姿态,需要整个社会的持续思考。当第一缕晨光透过百叶窗的间隙洒进房间时,我们期待看到的是:每一扇门后都涌动着平等尊重的暖流。