啊!⋯⋯老师⋯⋯好硬!⋯⋯拔出来!这个视频为啥一夜刷屏?

当这段以粉笔断裂声开场的视频突然登上热搜,无数人纷纷转发并留下五味杂陈的评论。镜头中一位戴眼镜的中年教师正用力从黑板里拔出卡住的粉笔头,尘灰簌簌洒落,他额头上渗出的细密汗珠在正午阳光下折射着微光。有人说这像极了某个周三早课的日常场景,也有人说恍然撞见了从前读书时的数学老师。

一、一根粉笔里藏着多少心事

当粉笔与黑板摩擦出刺耳声响时,总能让某个瞬间穿越时空。那位执着不肯松手的教师,让人想起高中化学课上举着半截粉笔的班主任。他蹲在教室后头,一边咒骂着新购的劣质粉笔,一边用大拇指指甲生生削出棱角。后来我们才知道,他每天要往笔筒里垫三层报纸,只为吸收太多粉笔灰——这比某些短视频更真实地记录着教育现场的琐碎细节。

教学楼走廊里总回荡着这样特殊的声响:课间操集合时扩音器的沙沙声、食堂打饭窗口的饭盆撞击声,当然还有粉笔断折时的闷响。当粉笔盒里的碎屑越积越多,就像代课教师办公室里越叠越厚的试卷评讲记录。这个画面让太多网友想起去年冬天,在结冰的自来水管旁搓手取暖的语文老师——她说:"改天再修,作业还能抄在草稿纸上。"

二、短视频里的集体共鸣

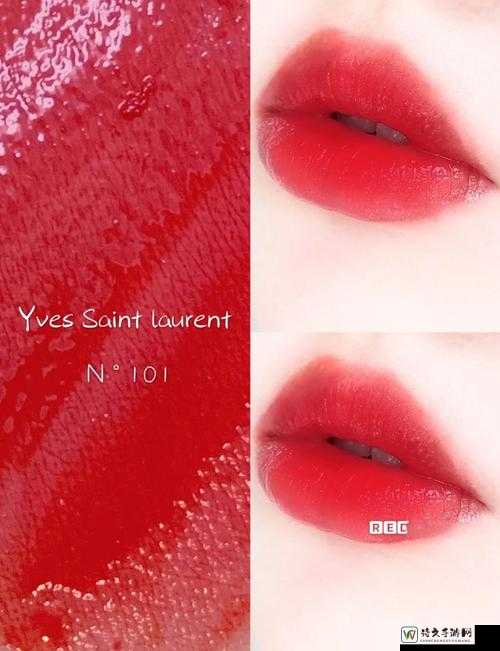

多少人在转发这条视频时附上了自己的粉笔往事。有人提到小学代课老师用粉笔头追着课后值日生跑,却总被粉笔灰呛得先笑起来;有人想起高三那年,班主任从食堂带回的老卤豆腐忽然卡进粉笔盒,半个下午都在撬那个锈迹斑斑的铁皮盖。那些年我们听过太多类似的喜剧插曲,在开学典礼上把新粉笔整盒吞进墨水瓶的美术生,在月考前把红色粉笔误作口红涂唇的女教师。

这段意外走红的视频之所以让人瞬间破防,恰恰因为它拍到了所有代课教师都经历过的工作日常。那个对着黑板死命拽粉笔的身影,和无数个在打印机卡纸里抠报告的教育工作者重叠在一起。就像护士值班室永远摆着止痛药,教室储物柜总要预备几把老虎钳——当粉笔与黑板摩擦到某个临界点,都需要有人付出额外的耐心。

三、被误解的教育日常

面对铺天盖地的同情转发,反而有不少教师在专业社群里保持清醒。有人指出粉笔断裂本身就是粉质偏软的工业缺陷,而卡住粉笔头的转轴早该淘汰——现在的教师们更常烦恼的是智能黑板的触控屏灵敏度,就像外科医生既要去手术室又要去机房重装系统。当代教师的工作困境早已不是短视频所能呈现的全部。

但这段意外走红的视频仍保持着某种真实的美学力量。当教师用大拇指指甲划出粉笔棱角,在阳光切割下投射的侧脸剪影,与那些我们脑中固有的刻板印象恰恰相反——这画面既不像宣传画上的光辉形象,也不像鸡汤文里的悲情英雄。它记录的,是教育现场最细微的那种烟火气。

四、从粉笔头事件说开去

最近有人说这就是个平平无奇的短视频,何必当真。可当我们重新审视这个场景:午后的教室里阳光斜斜地照在黑板支架上,教师的工作服口袋里还插着半截铅笔,校服外套随意搭在转椅靠背上。这些细节组合起来,像极了某个雨后午后,我们从补课教室穿过时撞见的画面。

那些在评论区留下感动泪水的年轻人,并非单纯为粉笔断裂而动容。他们想起了食堂窗口为贫困生凑伙食的后勤阿姨,想起了总在自习课递假条时帮你遮掩的行政老师,想起了为应付卫生检查整宿拖地板的宿管大姐。短视频里的某个场景总能让不同代际的人同时想起自己的四月——属于他们的四月。

当我们回望这段意外走红的内容,其实看见的是一代代教育工作者在现实泥淖里跋涉的痕迹。那些被误读的坚持、被夸大的奉献,不过是他们在认清教育现场的真实样貌后依然选择驻守的选择。就像我们终究明白那个在粉笔盒里头找钥匙的老教师会永远带着修电工和打印店老板的联系方式,在看见黑板支架晃动时就提前备好备用螺丝——这才是教育的模样。