美女被塑造成流水线视频的现象背后:社会审美与价值观的深层冲突

在当代信息爆炸的环境下,一组被反复剪辑的视频片段引发了广泛讨论——某位曾经以才艺受到关注的公众人物,正在短视频平台上被机械式地处理成迎合流量的碎片化内容。这些片段被标注为“羞羞”“撩人”的标签,但深入了解后发现,这种呈现方式已将原本完整的人物形象拆解得面目全非。更值得关注的是,这种操作模式正在成为一条令人不安的流水线,对社会审美和价值观产生了深远影响。

一、被异化的审美叙事

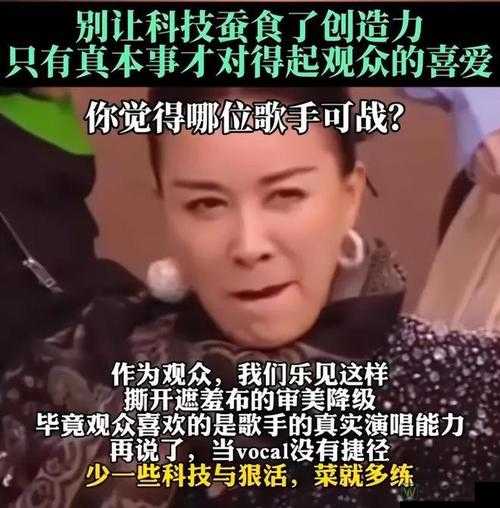

当原本具有深度的人物特质被简化为特定表情和片段,这种处理方式正在悄然改变公众的审美标准。观众在反复观看这些经过算法推荐的内容时,会无意识地形成一种新的评判体系——人物价值开始与能否被快速消费直接挂钩。这种趋势不仅消解了个体的复杂性,更让艺术创作沦为标准化生产的代名词。

更深层次的危机在于,这种剪辑手法正在瓦解人们对美的多元认知。原本可能需要通过完整叙事才能展现的人物魅力,被压缩成几秒的片段素材。这种呈现方式让观众习惯于快速获取表层刺激,却逐渐失去了感受完整艺术作品的耐心和能力。

二、价值观扭曲的三重叠加

-

创作初衷的背离

原本用于展示艺术特色的表演片段,在后期处理中被赋予完全不同的情境含义。这种改写不仅违背了创作者的初始意图,也模糊了艺术与低俗内容的边界。 -

传播的崩塌

当流量成为唯一考核标准,平台算法开始主动推送类似内容。这种反馈机制形成恶性循环,使公众人物沦为流量工具,其人格尊严被完全忽视。 -

社会认知的异化

长期接触这类内容的受众,容易形成扭曲的价值判断。他们可能开始认为,人的价值取决于能否被快速消耗,这种观念正在潜移默化地改变年轻一代的认知框架。

三、重建正向审美的可行路径

打破这种现状需要多方共同努力。内容平台必须建立更完善的审核机制,不仅关注传播效果,更要重视传播内容的深度价值。创作者应当坚持表达真实艺术性的创作方向,用完整的作品回应观众期待。

更重要的是,观众需要培养自主思考能力。当发现某些片段与人物真实特质不符时,不应盲目从众。建立健康的审美标准,需要我们主动拒绝将他人价值等同于流量指标的思维定式。

这种现象折射出一个深层矛盾:技术进步带来的传播便利,是否正在吞噬文化的深度价值?当艺术作品被简化为可快速消化的流量符号,我们正在付出比流量数据更昂贵的代价。唯有重建对艺术完整性、人格尊严和价值观深度的珍视,才能避免这种异化现象继续蔓延。