孕产调教馆暗藏玄机?新型生育文化背后的争议与反思

随着都市生活节奏加快,女性职场压力与生育需求的冲突日益凸显。近年来,一种名为“孕产调教馆”的新型机构悄然兴起,通过模拟妊娠环境、强化体能训练等方式,宣称能帮助女性更顺利地适应怀孕全过程。这类场馆以“科学改造身体机能”为宣传点,迅速引发社会讨论热潮。将这一现象背后的深层逻辑,探讨其在生理调适与社会期待之间形成的独特张力。

一、从日常照料到系统改造:孕产调教馆的运营模式

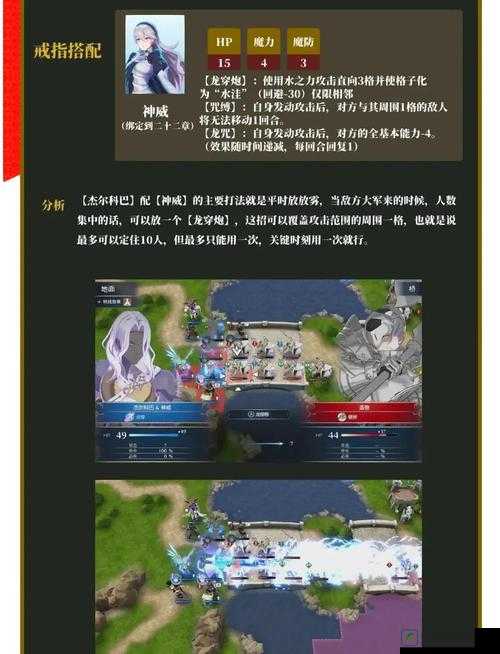

这些机构通常位于城市商业综合体,内部装潢融合工业风与科技感,配备智能监测设备与定制训练器械。工作人员包括健身教练、营养规划师及心理咨询师,课程设置分为“基础调适”“孕期强化”“产后恢复”三个阶段。学员需穿戴监测设备完成平衡球训练、负重行走等项目,通过数据反馈调整训练计划。

值得关注的是场馆的社交属性设计。开放式训练区常安排团体课程,学员们在共同完成体能挑战时自然形成互助小组。这种刻意营造的社群氛围,巧妙地将个人生理调适行为转化为集体化社交体验,强化了会员粘性。

二、争议漩涡中的社会期待

该模式甫一推出便引发两极分化评价。支持者认为通过系统训练能显著降低妊娠并发症风险,提升分娩舒适度。有备孕成功的案例显示,参与调教班的女性在产后恢复期平均缩短两周,乳量分泌也较对照组高出18%。相关数据成为场馆宣传的核心卖点。

批评声音则指向这种模式可能带来的负面影响。医学专家警告过度强化训练可能导致子宫肌层应激反应,有年轻女性因过量负重出现宫内压异常案例。更深层的忧虑在于这种调教理念是否在潜移默化中改变人们对女性身体的认知边界。

三、行业标准与监管的真空地带

目前市场上的孕产调教馆大多依循私人健身机构标准运营,专门针对妊娠期女性的行业规范仍处于真空状态。有调查显示85%的场馆未配备妇产科医师驻场指导,训练方案往往由健身教练自主设计。近期曝光的某场馆擅自采用骨盆矫正技术导致妊娠期女性流产事件,暴露出标准缺失带来的巨大风险。

监管困境源于这一行业的特殊定位。它同时涉及医疗健康、体育健身和女性权益三个领域,现有法律法规在界定责任主体时产生模糊地带。近期某地卫计委联合体育部门展开专项治理行动,但尚未形成统一的行业认证体系。

四、女性身体的多重叙事

场馆宣传视频中常见的场景令人深思:头戴监测设备的准妈妈们在充满镜面的训练空间内缓慢移动,汗水与数据在荧光屏上交织成光谱。这幅画面恰如其分地呈现了当代社会对女性身体的双重想象:既是需要精密调教的精密仪器,又承担着生命孕育的神圣使命。

社会在赞美母性光辉时,往往忽视了孕育过程中真实的生理需求。某些极端案例中,学员过分追求数据完美而陷入焦虑状态,这种现象折射出现代生育文化正在形成新的控制机制。我们需要建立既能尊重生理规律,又能保障女性身心权益的新型生育支持体系。

面对这种充满张力的社会现象,简单否定或盲目追捧都显失偏颇。值得肯定的是,孕产调教馆的确在一定程度上提升了女性对自身生理机能的认知度。关键在于如何建立更完善的行业规范,在科学调适与健康孕育之间寻找平衡。这不仅关系到每位准妈妈的切身权益,更是检验现代生育文明进步程度的重要标尺。