一支笔写尽压力粘液,职场人如何自愈突围?

深夜伏案的你,是否总觉得笔尖凝结着化不开的粘稠感?凝结的文字在稿纸上缓慢流淌,像被无形的网困住的黏液,挣扎得越用力,缠绕得越深。这支看似普通的书写工具,承载着多少人追着ddl赛跑时的痛感——手指磨出的茧层、颈椎胀痛的压迫,还有那些写着写着突然干涸的灵感。

当笔尖凝结成压力的具象化

我们常把写作比作解题,但那些不成文的碎片像没消化的食糜,反复在胃里打转。键盘敲击声此起彼伏,屏幕上的文字却如同困在滤网中的杂质,无论如何冲刷也流不出完整的形态。

有人形容这种状态为“黏液式创作”,像被施了魔法的铅笔,每一次提笔都拽出黏腻的丝絮。它卡在大脑与纸面的通道里,将原本流畅的思维切成钝痛的碎片。那些因截稿日期逼近而熬出的黑眼圈,那些对着空文档反复删除重写的循环,都是压力粘液最真实的模样。

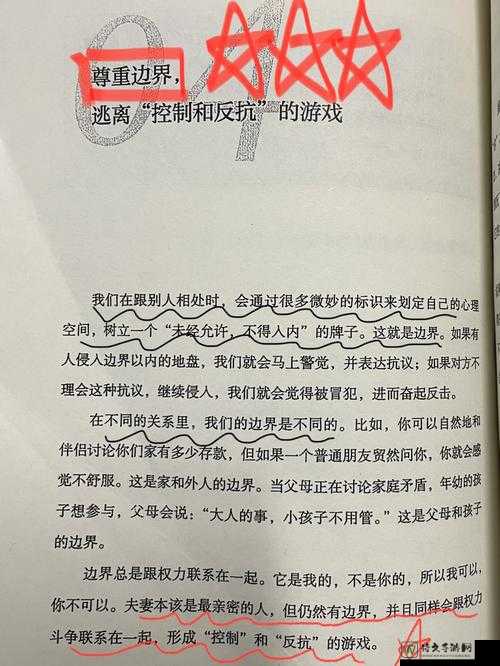

黏液背后的社会性创伤

当现代人用笔尖对抗信息洪流时,罹患“粘液综合征”的并非少数。策划文案需要兼顾八个维度、创意方案必须覆盖所有受众,这种超载需求让思维如同被搅乱的果冻,始终保持着半凝固状态。

更致命的是数字化写作的特性——它会将所有错误永久保存。删改记录像刻在橡皮上的划痕,愈深愈清晰。当我们为追求完美修改第一百遍时,笔尖磨得生锈,连带着写作者的心绪也钝化为一层灰扑扑的痂。

写作者的解黏术

-

重启思维滤镜

把笔暂时交给左手。右手不写字的钝痛感会提醒你,原本流畅的动作是由多年肌肉记忆支撑的。尝试用非惯用手写下十个句子,感受书写变得笨拙时的幽默,这比对着空白屏幕发呆更有效。 -

建立文字中继站

在正式写作前,先用手机短信或便利贴记录零散想法。这些载体天然具有的即时性和随意性,能像粘液中的纤维素一样,为完整体系搭建骨架。 -

对抗完美主义的魔法

将显示器亮度调暗30%,开着风扇对着窗外写二十分钟。当外界声音混着文字沙沙流动,你会意识到,最怕被耽误的从来都是自己设定的 perfection。

笔尖写不尽的生机

那些曾让我们崩溃的粘液,反而是生命力最旺盛的迹象。就像藕断丝连的莲科植物,在养分耗尽时仍要抻出牵扯的触须。当笔杆硌出疲倦的痕印,不妨拿它比作树皮环,记录着生长的年轮。

某位园艺师曾说:"最好的肥料是自己翻过的烂叶子"。下次当你对着卡壳的笔尖唉声叹气时,不妨试试倒提纸张对着光看——说不定那些纠结的墨痕中,正浮现着新嫩的叶芽。

笔尖凝结的粘液终会干燥,就像披萨上拉丝的奶酪终将变成焦黄痂衣。但写作从来都不是要追求完美无缺的结果,而是要让思维如同橡皮泥,在被揉捏重塑中获得新的形状。当某天你惊喜地发现,卡在笔帽里的墨迹竟绘出未曾留意的图案,这才是真正的创作在悄然发生。