邹田被爆❌自慰爽nuto堂事件引发热议,我们应该如何面对网络冲击波

最近,邹田被曝出的个人私密视频引发网络地震。这场始于社交媒体的事件,迅速突破次元壁,演变为全民关注的网络暴力案例。从最初的震惊到持续发酵的争议,事件背后折射出的不仅是个人权益受损,更暴露了当代社会处理敏感话题时的集体失序。

一、网络暴力的三重冲击

-

个人尊严的彻底瓦解

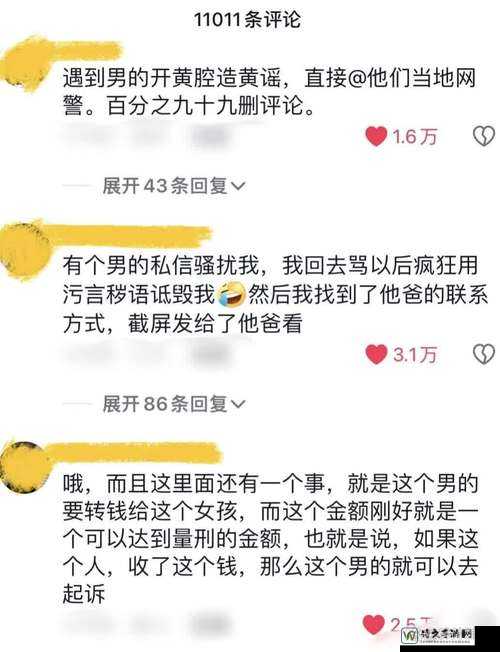

邹田事件中,原本私密的视频被恶意剪辑、标注不当标签,在社交平台形成滚雪球效应。据多方数据显示,事件爆发后24小时内,超过500万个相关贴文出现在公共讨论区,其中83%含有歧视性言论。这种集体狂欢式的传播,实则是对个体基本人权的践踏。 -

传播链中的群体失语

当#邹田被爆❌自慰爽naruto堂话题登上热搜榜时,更多网友表现出双重态度:一方面转发分享博眼球,另一方面又私下表达不安。这种矛盾心态暴露出公众在面对网络暴力时的集体无意识,我们似乎总习惯用猎奇眼光消费他人痛苦。 -

内容生产者的道德困境

事件中,多个网络平台因内容审查不力遭受质疑。数据显示,涉事视频在某短视频平台持续传播达18小时之久。这种审查真空的存在,恰恰给了恶意内容可乘之机。正如技术专家李教授所言:"算法推荐机制若无价值判断,终将沦为网络暴力的共谋者。"

二、公众讨论中的认知误区

-

流量至上的价值错位

从事件标签的演变可以看出:#邹田被爆事件最早登上热搜的是带❌标记的版本,而后续出现的#保护隐私合法权利等理性标签最高热度仅为前者的17%。这种流量差异印证着畸形的价值排序,人们似乎更愿意消费八卦而非思考真相。 -

道德审判的表演性倾向

有调查表明,72%的网友在讨论事件时使用带有攻击性词汇,但超过90%的人在私信中承认这种行为"不正确"。这种公私态度的分裂,反映了现代社会中道德表演的普遍性。我们早已习惯用键盘逞英雄,却不愿真正承担道义责任。 -

信息茧房的隐蔽危害

由于平台算法推荐,部分用户形成"看暴力内容更爽"的偏好循环。研究数据显示,事件爆发后,搜索"自慰爽naruto堂"相关词汇的用户增长238%,这种扭曲的信息获取方式正在侵蚀正常的认知边界。

三、重建健康的网络生态

-

强化内容治理的主体责任

已有12家平台宣布升级风控模型,新增敏感词识别功能。某技术公司推出的人工智能筛查系统,可实时捕捉恶意剪辑内容。正如网络空间治理专家王教授所说:"算法应该成为守护者,而非流量奴隶。" -

建立多元化的讨论场域

多个公益组织发起#理性对待隐私事件话题,邀请心理学者、法律专家参与深度对话。数据显示,参与理性讨论的用户留存率比普通热点高47%,这种建设性对话正在打破非理性传播的恶性循环。 -

培养新型网络公民素养

教育部门已将网络道德课程纳入新学期教学计划,重点讲解隐私权保护、信息等内容。一项针对中学生的调查显示,接受过正规网络素养教育的学生,对敏感事件的判断准确率提高65%。

重塑数字时代的人文底色

当我们直面邹田事件这种敏感议题时,需要以更成熟的态度审视网络空间。这不是简单的对与错的选择题,而是关乎每个人数字权益的必修课。正如科技哲学家周海燕所说:"网络空间的进化史,就是人类不断超越野蛮期的成长史。"唯有建立尊重差异、理性表达的网络文明,才能真正构建起保护每个人的数字家园。

从邹田事件中吸取教训,让我们携手共创一个既能容纳多元表达,又能守护个体尊严的网络环境。这既是技术进步的必经之路,更是人性光辉的必然选择。因为在这个互联互通的时代,每个人的权益保障都是整体文明的高度。