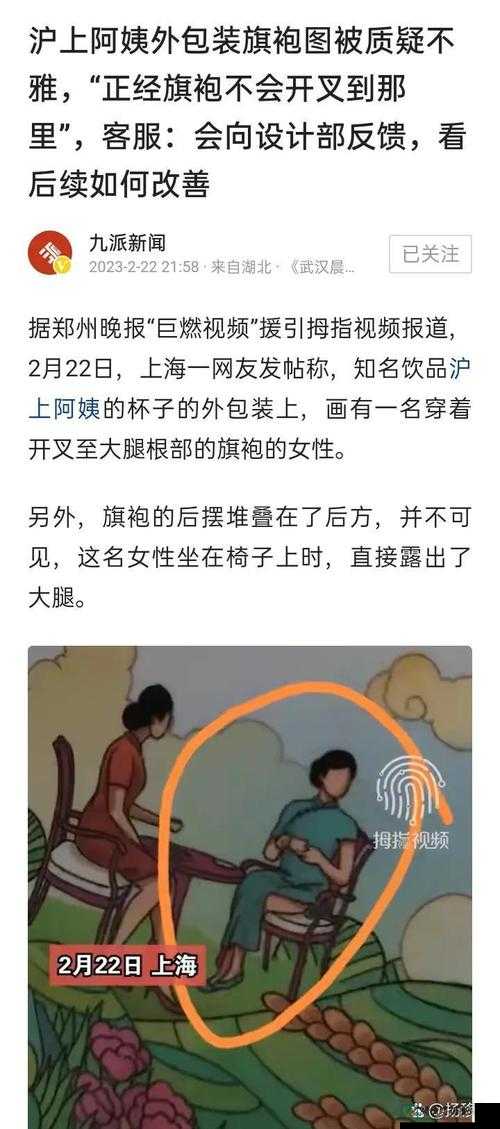

旗袍凸点事件背后:社会现象与价值观碰撞

镜头下的衣袂翻飞本该是传统文化的优雅展现,却因一场旗袍走秀被推向舆论漩涡。当镜头无意间捕捉到布料下若隐若现的凸起轮廓,原本聚焦传统服饰美学的活动瞬间演变成公众争议焦点。这种戏剧性转折恰恰折射出当下社会对两性特征的复杂态度,在传统文化传承与现代审美的碰撞中,我们看到了更为深层的价值观念冲突。

一、一场意外引发的价值讨论

这场始于时尚展演的事件,已超越单一美学范畴。当镜头捕捉到教师展示传统服饰时的意外画面,网络空间迅速分化出截然不同的声音群体。支持者认为这是真实人体形态的自然流露,反对者则强调公开展示场合应避免引发联想。这种争论实质上指向现代人对传统文化当代化的矛盾心理——一方面渴望保持文化纯粹性,另一方面又难以摆脱工业革命后形成的标准化审美惯性。

传统服饰研究者张教授指出:"旗袍设计本就强调曲线美感,这种剪裁早已融入中华美学基因。但数字化时代培养的碎片化观看习惯,让现代人习惯于将所有视觉元素符号化解读。"

二、三重社会认知的角力场

-

传统文化传承者的态度

部分戏曲院团通过短视频平台展示改良版旗袍造型,用当代技术演绎传统艺术。这种创新在收获年轻观众的同时,也面临"过于暴露"的质疑。传统与创新的平衡点始终游移不定。 -

职场性别规范的隐喻

某企业人力资源部门负责人坦言:"若换成西装革履的男性高管展示类似剪裁的外套,公众反应大概率会截然不同。这正是社会对两性生理特征的刻板印象之体现。" -

数字化传播的放大效应

AI图像处理技术的普及让任何形式的视觉内容都可能被再创作。某位设计师尝试复刻历史旗袍名作时,原作无争议的剪裁经现代视觉算法优化后,呈现出完全不同的视觉效果。

三、构建新时代美学认知

这场争议为我们提供了三个重要启示:

- 真实性与艺术性的边界需要持续探索,在敦煌研究院的壁画数字化项目中,研究者们成功找到传统文化与数字技术的融合之道。

- 身体自主权的界定应摆脱性别偏见,某法律专家提出:"当讨论衣着边界时,核心议题应是个人选择自由而非刻板化的社会期待。"

- 文化认同的重构需要多元视角,日本NHK纪录片华服的重生展示了传统服饰在不同文化语境下的创新实践。

当镜头再次对准飘逸的旗袍时,我们或许该放下预设立场。这场意外或许正在推倒横亘在传统文化与现代审美的无形藩篱。正如茶道大师千利休所说:"侘寂之美,在于残缺处见完整。"真正值得珍视的,是事件背后公众对话逐渐成熟的轨迹。